5ÈME ET DERNIÈRE PARTIE DU DOSSIER

Rappelons les brièvement et introduisons-en quelques nouveaux :

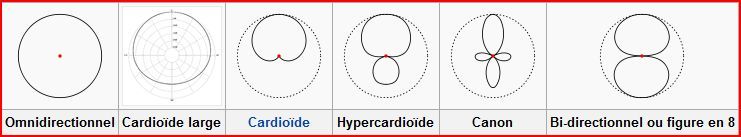

- sa directivité (cardioïde, omnidirectionnel, canon…)

- sa réponse en fréquence, dans l’axe et hors de l’axe du micro, et parfois pour les microphones directifs une courbe représente l’effet de proximité, qui n’a plus de secret pour vous

- sa sensibilité

- son niveau de bruit

- sa pression sonore maximale admissible

- sa plage dynamique

Ces paramètres principaux sont exprimés sur différents diagrammes, plus ou moins complexes, avec des échelles variant suivant ce que le constructeur veut mettre en avant, ou au contraire dissimuler… Avant de rentrer dans le vif du sujet, une mise en garde s’impose : les mesures objectives ne suffisent pas à rendre compte de la qualité d’un micro, et des essais en situation réelle s’avèreront indispensables afin de s’assurer de l’adéquation du micro avec vos goûts et vos besoins. Ceci étant dit, voyons les différents diagrammes et données chiffrées les plus courants :

La directivité et le diagramme polaire :

Je rappelle que directivité définit la sensibilité du micro en fonction de l’origine du son. Pour la représenter, on utilise un graphique dont l’origine au milieu et dont les extrémités (haut, bas, gauche, droite) représente les directions d’origine du son. On considère toujours la position du micro sur l’axe vertical et dont la tête s’oriente vers le haut, le « point d’écoute » du micro se situant à l’origine.

Pour chaque direction possible du son, la sensibilité varie. En reliant tous les points correspondant à chaque direction, on obtient une courbe qui aura différentes formes suivant la directivité du micro. Pour un microphone cardioïde, un renflement net apparaitra dans la partie supérieure, indiquant le maximum de sensibilité dans l’axe du micro. Plus ce renflement est étroit, et plus le microphone est considéré comme directif (respectivement cardioïde, super cardioïde, hyper cardioïde, canon). Dans le cas d’un omnidirectionnel, cette courbe se rapprochera d’un cercle parfait, indiquant que la sensibilité du micro sera plus ou moins identique en fonction de l’origine du son.

Un microphone bi-directionnel, dont nous reparlerons dans un prochain billet, arborera deux renflement dans les parties droite et gauche du graphique (attention pas sur l’illustration qui suit), indiquant un maximum de sensibilité sur chacun de ses côtés, et une sensibilité nettement inférieure dans son axe devant/derrière. Notez enfin que plus un microphone est directif dans l’axe, et plus les zones arrières et latérales présentent une sensibilité importante. Ceci est dû à la nature physique du microphone.

La réponse en fréquence (« frequency response ») :

ce diagramme est sans doute le plus important, puisqu’il nous informe sur la transparence, c’est à dire sa fidélité, ou au contraire sur sa coloration. Une réponse en fréquence linéaire indique que le micro présente une sensibilité égale en fonction de la fréquence du son capté. Notez que ceci n’est pas systématiquement souhaitable. En fonction de l’instrument enregistré et des intentions de l’ingénieur du son, celui-ci sera amené à choisir tel ou tel micro pour faire ressortir telle particularité de la source (présence dans les aigües, rondeur dans les graves, précision dans les mediums…). Néanmoins, en premier achat et pour une utilisation polyvalente, un micro à réponse linéaire sera préféré.

Le graphique représente donc le gain ou l’atténuation du micro en décibels sur l’axe vertical (0 dB représentant une transduction parfaitement neutre) et la fréquence (de 20 à 20000 Hz voire plus) sur l’axe horizontal. Pour chaque fréquence donnée, un point mesure la réponse du micro. En reliant tous les points, on obtient la courbe de réponse fréquentielle. Considérez toujours avec attention l’échelle utilisés en ordonnée. Chaque changement d’échelle aura une influence déterminante sur l’apparence des bosses et creux ! Notez enfin que certains constructeurs donnent la réponse du micro dans l’axe mais également hors axe, ce qui permet de se faire une idée de la coloration que subit le son diffus capté.

La sensibilité

La sensibilité exprime l’aptitude du micro à transformer un son (des molécules d’air successivement en pression et dépression) en électricité. Elle est donnée par rapport à une fréquence de mesure intermédiaire, soit 1000 Hz.

L’unité de mesure est le mV/pascal. Le millivolt désigne la quantité d’électricité produite en fonction de la pression de l’air (mesurée pour 1pascal, l’unité de mesure de la pression), tout simplement. Vous en concluez donc que plus cette valeur est élevée, et plus le microphone se montrera sensible. Ce n’est pas forcément une qualité, car plus ce chiffre est élevée et plus la puissance sonore admissible risque d’être faible.

Envie de découvrir noTRE PARCOURS DESIGN SONORE ?

Chez SawUp, nous proposons une formation ultra complète en design sonore. Et vous voulez connaitre la bonne nouvelle ? Elle est 100% financable par un OPCO.

La pression sonore maximale admissible (« SPL handling », pour « sound pressure level »)

La plage dynamique (« Dynamic range »)

Elle désigne l’amplitude des intensités sonores qu’un microphone peut reproduire, c’est à dire celle qui existe entre le son le plus bas (le bruit de fond du microphone) et le plus fort. On la calcule simplement en retranchant l’intensité du bruit de fond à la pression sonore maximale admissible (telle que calculée à partir du niveau de distorsion harmonique).

La plage dynamique (« Dynamic range »)

Ce chiffre sert à mesurer le bruit de fond induit électroniquement par les composants du microphone. Pour en rendre compte, on indique le niveau de pression sonore qu’il faudrait pour générer un voltage de tension similaire à celui (indésirable) généré par le microphone. Des valeurs inférieures à 15 dB(A) sont caractéristiques d’un microphone particulièrement silencieux.

N’hésites pas à comparer sur les sites marchands les données pour chaque microphone. Prenez 2 micros de même type, l’un bas de gamme et l’autre haut de gamme. Quelles différences remarquez-vous ?

Xavier Collet

Fondateur de SawUp

“Que faire quand on a passé les 30 dernières années à étudier passionnément toutes sortes de musique ? A travers SawUp, j’ai décidé de me vouer à la transmission en devenant “passeur de musique”. Chaque nouveau projet de formation est l’occasion pour moi de transformer mon insatiable curiosité en un engagement pédagogique au service de la communauté des musiciens d’aujourd’hui.”

Musique préférée : Esbjörn Svensson Trio – “Elevation of love”

0 commentaires